Raymundo Jiménez/Al pie de la letra

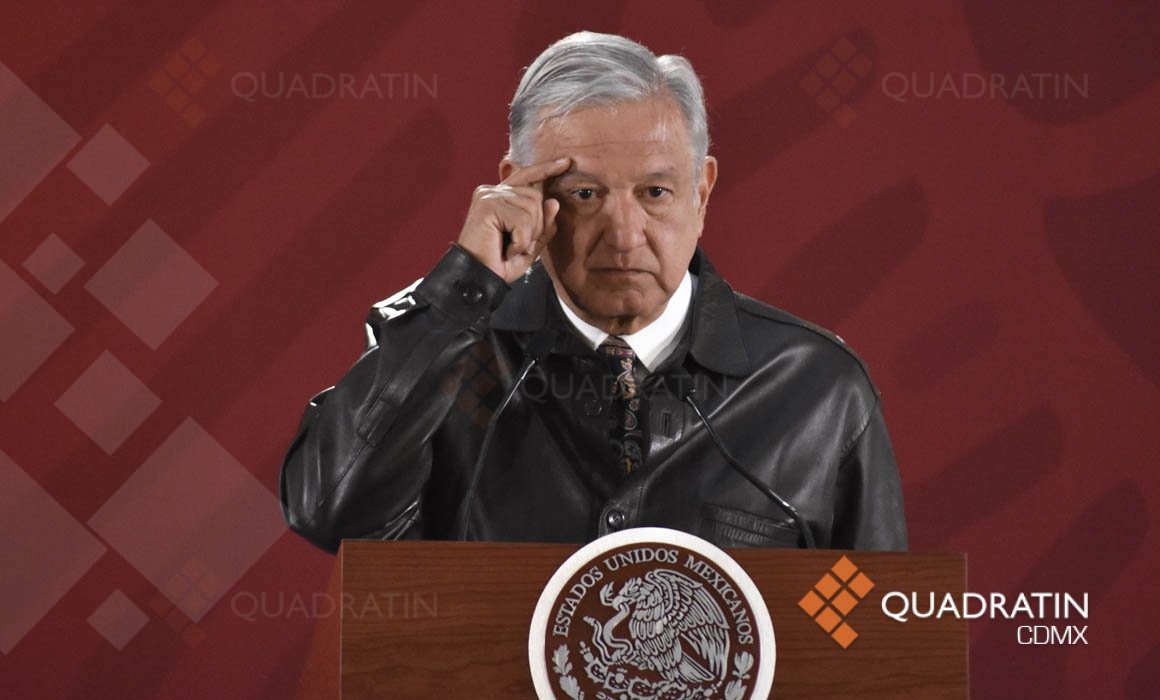

Si de popularidad se trata en estos tiempos convulsos, debe decirse que Andrés Manuel López Obrador es un caso fuera de serie, aun en el actual escenario tan adverso y con un gobierno tan desastroso como para esperar una razonable aceptación popular. No sólo eso, buena parte de las encuestas refieren una opinión favorable al Presidente: de seis de diez; él dice que es todavía mayor.

Objetivo de todo político, de todo gobernante, de todo líder es gozar de aceptación, porque conlleva influencia y poder. Para ellos la popularidad es un medio muy preciado para hacer bien o mejor las cosas, contener ataques y mitigar diferencias o reservas; para López Obrador es un fin en sí mismo porque es condición de eficacia.

La popularidad es el argumento del autoritarismo. Permite invocar la voluntad del pueblo, que sirve de patente de corso para desentenderse de la ley e imponerse a los demás. El aval de la mayoría es razón contra todos y todo. Sirve para descalificar a las minorías y para desdeñar las malas cuentas y las críticas dentro y fuera. Es útil para hacer valer la autoridad hacia dentro. Como bien dice el precandidato presidencial con mayor independencia, Ricardo Monreal, pelearse con López Obrador es pelearse con la historia. Quizá no sea tanto, pero sí es contrariar a quien tiene el garrote, y la adhesión de muchos le da liberalidad en su uso y alcances.

Los resultados adversos en los últimos días son abrumadores: el manejo desastroso del informe que inculpa al gobierno de la Ciudad de México por negligencia en el mantenimiento de la línea 12 del metro; la grave crisis del sistema aéreo nacional por los hechos que exhiben la prevaleciente inseguridad y el desastre por la cancelación del hub aeroportuario de Texcoco; la pésima respuesta del Presidente de no asistir a la Cumbre de las Américas por la exclusión de las tres dictaduras de la región; y el asesinato de tres periodistas que ratifican a México como el país más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión, hacen de este año el más negro para el periodismo en la historia nacional.

No obstante, el marcador favorable sobre la popularidad presidencial no se altera. El Presidente es inmune e impune al error y al abuso del poder. Pronto habrá de festinar el triunfo en cuatro o cinco elecciones de gobernador, indispensable para domar a los de casa, ignorar u ofender a sus críticos, someter a los factores de poder e imponerse a sus opositores.

Sabe que el poder se reafirma con su ejercicio, no con los buenos resultados. Los empresarios comen de su mano, incluso ante decisiones contrarias a sus intereses, como el traslado de operaciones de las líneas aéreas al inaccesible aeropuerto militar en Santa Lucía. Los medios están en la línea de fuego, recurrentemente objeto de intimidación y hasta de furia presidencial. Las organizaciones civiles son golpeadas y ser calificadas como motivadas por intereses que devienen de los corruptos que se resisten al cambio.

La sociedad se muestra indefensa ante el abuso del poder. Es el signo de nuestros tiempos y un episodio oscuro del devenir nacional, como han sido otros capítulos. Como tal, en el horizonte histórico la popularidad es condena, al gobernante y a la incapacidad del conjunto social y político para actuar con eficacia en la contención al abuso del poder. La popularidad no es la medida del éxito del poderoso, sino del fracaso de quienes debieran cuestionar o interrumpir el consenso autoritario.

Ante el aplauso mayoritario y el éxito electoral habrá más de lo mismo y hasta aún más. El remedio será el tiempo. Los efectos adversos de las malas cuentas del gobierno no importan porque no impactan políticamente, aunque en su acumulado sí afectan las condiciones de vida de las personas y la calidad de nuestra democracia. De cualquier modo, la conclusión del ciclo sexenal será el fin de la pesadilla. Gane quien gane.